寅彦の「Boin no Bunseki(母音の分析)」と露伴の「音幻論」

第6号と第7号では、前川喜久雄先生に「物理学が言語に出会った話」と題して、日本人(千葉と梶山)によって物理学的になされた母音研究(母音論)を、前後編に分けて紹介していただきました。

この備忘録では、まず、音声研究をした物理学者の一人として挙げられた寺田寅彦の”母音論”について、いくつか関連資料などを紹介したいと思います。

寅彦が言語や音声研究に触れた作品を挙げると、「歌の口調」(大正11年3月)、「蓄音機」(大正11年4月)、「言語と道具」(大正12年5月)、「比較言語学における統計的研究法の可能性について」(昭和3年3月)、「化物の進化」(昭和4年1月)、「火山の名について」(昭和6年1月)、「言葉の不思議」(昭和7~8年)、「疑問と空想」(昭和9年10月)といったものから、ローマ字随筆では「Boin no Bunseki(母音の分析)」(大正10年4月)があります。

ここでは、母音論に最も近い作品である、ローマ字随筆「Boin no Bunseki(母音の分析)」を全文、邦字表記と合わせて紹介しておきたいと思います。読みにくい場合は、先に邦字表記から読まれるのをお勧めします。

BOIN NO BUNSEKI.

KOTOBA ya Syôka no Koe no nakani kikitorareru Boin wa donna Katati no Kûki no Nami de aru ka, mata dôsite sôiu Katati ni naru ka to iu koto wa kanarini hurui Mondai de aru ga, imademo mada zyûbunniwa wakatte inai. Tikagoro, Kono Koto ni tuite Scripture (sukuriputyuâ) to iu Senmonka no Kenkyu no Kekkwa ga Igirisu no Zassi ni dete iru, sonouti kara omosiroi to omou Kotogara wo tugini noberu.

Hidarino hôni kaite aru Igirisugo no Boin no Itibubun no Nami no Katati wo simesu. Ue kara 2, 3, 4-banme no dewa tyotto mitewa wakaranai ga, yoku miruto yahari 1 ya 5 banme no yoni ikutukano Nami no Mure ni wakatu koto ga dekiru; kono Mure no Kazu ga sunawati “Puff” no Kazu ni sôtôsuru.

Tikuonki no Rekôdo wo goku sidukani mawasi, sono Hyômen ni kizamarete iru Oto no Nami no Ato ni karuku sawatte iru haganeno Hari ga sindôsuru no wo, Wara de tukutta karui Kôkan (Teko) ni yotte 500-bai ni ôkiku si, sono Undô wo, itiyôna Hayasa de ugoite yuku Kami no ueni kakaseru. Du ni simesu no wa sore no hitotuno Rei de aru.

Kôsite erareta iroirono Boin no Nami no Kyokusen wo Tyôwabunseki (Harmonic analysis) no Hôhô de bunsekisuru. Kono Bunseki ni yoreba, hitotuno Oto no Dodai ni naru itiban hikui, sunawati Hurikazu no sukunai Kion (Fundamental tone) no hokani, Hurikazu ga kore no seisû-bai de aru yôna Tyôwaon (Harmonics) ga donna Guai ni mazitte iru ka wo siru koto ga dekiru. Sorede, tatoeba Piano no Oto no Baai nado dewa kono Kion ga mottomo tuyoku araware, 2-bai, 3-bai,. ….. no Tyôwaon wa dandanni yowaku natte arawareru. Tokoroga, mosi Kion no hokani sore no seisû-bai ni natte inai Hurikazu no oto ga tada hitotu kuwawatte iru Baai ni, sono Nami no itibubun wo bunsekisuruto, atakamo arayuru Tyôwaon ga hukumarete iru to onazi Kekkwa ni natte arawareru. Mata, hikituduita Nami dewa nakute, poturi-poturito aru Zikan wo hedatete deru Iki (Puff) no yôna mono wo bunsekisuruto, yahari arayuru Tyôwaon no Atumari to natte arawareru; sosite kono Baai no itizirusii Koto wa Kion ga kaette yowaku araware, sono kawarini aru tokubetuna Tyôwaon ga medatte tuyoku arawareru koto de aru.

Ima iroirona Boin wo ueno Hôhô ni yotte bunsekisite miruto, sono Kekkwa ga ueni itta hanarebanareno Iki (Puff) no Atumari no Baai ni yoku nite iru Ten ga aru. Sore kara kangaete miruto, Boin no omona Moto ni naru Seitai (Koe wo dasu Maku) no Oto zisin ga, Onsa no Oto no yôna kantanna Seigen-nami (Sine waves) yoriwa musiro hanarebanareno Iki no yôna Seisitu no Mono da to kangaerareru. Kore wa betuni atarasii Kekkwa dewa nai ga, ippannniwa sirarete inai Koto de aru.

Sate sonoyôna Seitai no Oto kara dôsite iroirona Boin ga dekiru ka? Helmholtz wa iroirona Tyôwaon wo dasu Onsa no Oto wo tekitôna Kyômeiki (Resonator) de tuyomete, Boin ni nita Oto wo dasita koto ga aru, sononoti no Kenkyû ni yotte miruto, Tyôwaon dake de Boin no Tokutyô wo arawasu to iu Kangae wa yoku nai koto ga wakatta. Sore wa sateoki, Scripture wa kaneno Kyômeiki wo tukau kawarini, hariganeno Waku ni Midu de simesita Wata no Kawa wo kabuseta Kyômeiki wo tukkatte, yawarakai Kuti no nakano Moyô wo maneru to iu Kokoromi wo sitari, mata sore dake dewa katai Uwaago ya Ha no Eikyô ga wakaranai to iu node, Ningen no Sarekôbe ni Zyeratin de tukutta Sita ya Hô wo torituketari site Zikken wo site iru. Sosite kono Kenkyû ni motoduite iroirona Boin wo dasu yôna Kyômeiki wo tukuri, kore wo Orugan no Hue ni toritukete Otera de utau Sanbika nado wo tasukeru to iu Kuwadate wo motte iru. Sikasi, doredakeno Teido made seikôsite iru ka zannen nagara yoku wakaranai.

Scripture no Kenkyû no Kekkwa de konohokani omosiroi no wa, nadakai Tenoru no Utaite Caruso (karûso) no Uta wo Rekôdo ni yotte kuwasiku sirabeta Kekkwa de aru. Tatoeba, kantanna “Oo” to iu, Kanzyô wo nagedasu Sakebi no Koe demo, sono tada hitotudukino Oto no nakade, Oto no Tuyosa nominarazu sono Takasa nimo iroirona Uturikawari ga atte, sore ga Kanasimi, Syôsan, Utagai nado tigatte ite, sorezoreno Baai no Kawarikata wo sûgakutekino Siki de arawasu koto sae dekiru to iu koto de aru. Kore kara mitemo, Syôka to iu mono ga kessite kikaitekina Sigoto de nakute, iwayuru Geizyutu de aru to iu koto ga wakaru.

Koe no Tati no Yosiasi wa mattaku Seitai de dasu “Puff” no Katati ni yoru sô de, kore wa daitai Hitobito no Umaretuki ni yoru mono de aro.

Hanasi no Kotoba ni arawareru Boin wa hizyôni hukuzatuna mono de, kimatta itteino Boin nado to iu mono wa nai to ittemo yoi sô de aru. Tatoeba, Igirisu no so no “o” nado wa Hazime kara Osimai made Seisitu ga kawaritudukeni kawatte iru; but no nakano mizikai Boin no nakade sae odorokubeki Henkwa ga aru to iu koto de aru. Kôiu Imi kara iwayuru “Diphthong” to tadano Boin to no Kubetu wa hakkiri sinaku natte simau yô de aru.

[Taisyô 10 n. 4 gt. Rômazi Sekai.]

文中に、前川先生の解説にも登場した“puff”(非周期音)が散見されるのも興味深いところです。

続いて、邦字表記を紹介します。

母音の分析 Boin no Bunseki

言葉や唱歌の声の中に聞き取られる母音(ぼいん)はどんな形の空気の波であるか、またどうしてそういう形になるかということはかなりに古い問題であるが、今でもまだ充分には分かっていない。近頃、このことについてスクリプチュア―Scriptureという専門家の研究の結果がイギリスの雑誌に出ている、そのうちから面白いと思う事柄を次に述べる。

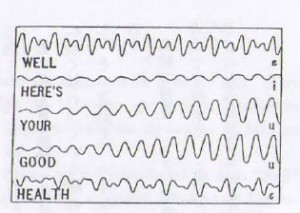

左の方に書いてあるイギリス語の母音の一部分の波の形を示す。上から2, 3, 4番目のでは、ちょっと見ては分らないが、よく見るとやはり1や5番目のようにいくつかの波の群に分かつことができる。この群の数がすなわち“puff”の数に相当する。

音の波を書く器械 蓄音機のレコードをごく静かに回し、その表面に刻まれている音の波の跡に軽く触わっている鋼(はがね)の針が振動するのを、藁(わら)で作った軽い槓桿(こうかん)(梃(てこ))によって五〇〇倍に大きくし、その運動を、一様な速さで動いて行く紙の上に書かせる。図に示すのはそれの一つの例である。

曲線の分析 こうして得られたいろいろの母音の波の曲線を調和分析(harmonic analysis)の方法で分析する。この分析によれば、 一つの音の土台になる一番低い、すなわち振り数の少ない 基音(きおん)(fundamental tone)の外に、振り数がこれの整数倍であるような調和音(harmonics)がどんな具合に混じっているかを知ることができる。それで、たとえばピアノの音の場合などではこの基音が最も強く現われ、二倍、三倍、……の調和音はだんだんに弱くなって現われる。ところが、もし基音の外にそれの整数倍になっていない振り数の音(おと)がただ一つ加わっている場合に、その波の一部分を分析すると、あたかもあらゆる調和音が合まれていると同じ結果になって現われる。また、引きつづいた波ではなくて、ぽつりぽつりとある時間を隔てて出る息(puff)のようなものを分析すると、やはりあらゆる調和音の集まりとなって現われる。そしてこの場合の著しいことは基音がかえって弱く現われ、その代りにある特別な調和音が目立って強く現われることである。

母音の特徴 いまいろいろな母音を上の方法によって分析してみると、その結果が上に言った離れ離れの息(puff)の集まりの場合によく似ている点がある。それから考えてみると、母音の主なもとになる声帯(声を出す膜)の音自身が、音叉(おんさ)の音のような簡単な正弦波(せいげんなみ)(sine wave)よりはむしろ離れ離れの息のような性質のものだと考えられる。これは別に新しい結果ではないが、一般には知られていないことである。

母音を出す笛 さてそのような声帯の音からどうしていろいろな母音が出来るか。ヘルムホルツ Helmholtzはいろいろな調和音を出す音叉の音を適当な共鳴器(resonator)で強めて、母音に似た音を出したことがある、その後(のち)の研究によってみると、調和音だけで母音の特徴を表わすという考えはよくないことが分かった。それはさておき、スクリプチュアーは金(かね)の共鳴器を使う代りに、針金の枠に水で湿(しめ)した綿の皮をかぶせた共鳴器を使って、軟らかい口の中の模様を真似るという試みをしたり、またそれだけでは固い上顎(うわあご)や歯の影響が分からないというので、人間の髑髏(されこうべ)にジェラチンで作った舌や頬を取り付けたりして実験をしている。そしてこの研究に基づいていろいろな母音を出すような共鳴器を作り、これをオルガンの笛に取り付けてお寺で歌う讃美歌などを助けるという企てをもっている。しかし、どれだけの程度まで成功しているか残念ながらよく分からない。

感情を表わす声の変化 スクリプチュアーの研究の結果でこの外に面白いのは、名高いテノールの歌手(うたいて)カルーソ Carusoの歌をレコードによって詳しく調ぺた結果である。たとえば、簡単な「オオ」という、感情を投げ出す叫びの声でも、そのただ一つづきの音の中で、音の強さのみならずその高さにもいろいろな移り変りがあって、それが悲しみ、賞讃、疑いなど違っていて、それぞれの場合の変わり方を数学的の式で表わすことさえできるということである。これから見ても、唱歌というものが決して機械的な仕事でなくて、いわゆる芸術であるということが分かる。

声の質(たち)の良し悪しは全く声帯で出す“puff”の形によるそうで、これは大体人々の生まれつきによるものであろう。話し言葉の母音 話の言葉に表われる母音は非常に複雑なもので、決まった一定の母音などというものはないと言ってもよいそうである。たとえば、イギリスのsoの“o”などは初めからお終いまで性質が変わりつづけに変わっている。butの中の短い母音の中でさえ驚くべき変化があるということである。こういう意味からいわゆる“diphthong”[二重母音]とただの母音との区別ははっきりしなくなってしまうようである。

(大正十年四月『ローマ字世界』)

こうした音声研究に関して、あえてローマ字で綴っているところに、“母音”を意識した寅彦らしい観点があるように思います。また、このローマ字随筆が、音声研究に関して書かれた寅彦作品では一番古いという点も、その後の関連作品への影響を示しているのではないかと感じます。

とくに、文中に出てきた“調和分析”は、1/fゆらぎなどに見られる、いわゆる自己組織化臨海状態のゆらぎを探る有力な方法としても知られています。代表的な例では、ラジオのノイズや株価・為替レートの変動、交通流、心拍数や脳波などが挙げられ、寅彦は、「試験管」という随筆の中の「六 音の世界」で、“すべての周期的ないし擬周期的曲線は音として現わすことができる”といった興味深い示唆もしており、“株式の高下の曲線を音に翻訳することもできなくはないはずである”と予見している辺りは、現代のゆらぎの科学の先駆者と見ることもできます。

一方で、寅彦と同様に、言葉のもつ音の深遠について語っているのが幸田露伴の「音幻論」です。

序から始まり、声音を記する符、韵(いん)、音の各論、シとチ、近似音、本具音、ン、連音、累音、対音、省音、添音、倒音、擬音、といった大部にわたる綿密な考察が述べ尽くされており、物理学的な音声研究とは様相は異なりますが、長年にわたって注意力を込めてきた露伴の意気込みが伝わってきます。「音は幻」という命題を掲げ、この書の執筆に取り組んだ露伴の本意を以下に一部紹介しておきます。

言語の変遷する所を掴みたいのが音幻論の生ずるゆゑんで、言語が金石に彫刻したもののやうにそのまま永存するものではないのは、あたかも幻相が時々刻々に変化遷移するものであるごとく生きて動くものである。そこで音幻の二字を現出したのである。しかし幻と言うても法無く動くものではない。法といふものは物と倶生するもので、法があつて物ができるのでも物があつて法ができるのでもなく、物あつてそこに法が存し、法と物と倶生のものであるからして倶生の法則につきてまづ観察を尽したいのが本意なのである。

この書では、母音や子音それぞれの音に対して、唇の間隔や喉の開き、空気の流入についても緻密に考察されており、一方で、日本古来の俗語や訛りの由来についても、その発音や音便を通して、驚くほどの類例を挙げて解説されています。一つ例を挙げると、省音の例として、「喉(のど)」は「飲門(のむかど)」から、「拝む(おがむ)」は「折り屈む(おりかがむ)」から、それぞれ音が約(つづ)まって出来たとあります。“音を省略する”という観点は、第7号の「音楽談話室」で井元信之先生に解説して頂いた内容(音楽の錯覚)とも通じる部分があるように感じます。

また、音と文字の関係(耳と目との合致)などについても触れられており、ここまでくると、幻のはたらきが新しい音を発生させる、という音幻論の奥深さを垣間見る思いがします。

露伴と寅彦の言語に関する結びつきは、寅彦亡き後の露伴自身による追悼文の中から窺うことができますので、その一部も紹介しておきます。

「同君が音楽を愛好したことや、俳諧を悦ばれたことや、言語学といふまでには及ばずとも言語について思考を寄せることに興味を感じて居られたことや、それ等については自分と同君とを結びつくることになる経路になるべき筈であつた。」

「言語に於ける思付に興味を有したことは同君の博学の副産物でも有り、又書斎生活に老いた人の晩年に発する傾向でもあつた。これは寧ろ老人心理の一現象とも見るべきであつて、自分などもやはり此傾向を有してる。然し同君の発表された此方面の説には、どうも感心しないと自分が言つたものもあるが、別に立入つて評をしたでもなく、君に在つては言語一元説のやうな大きな説を立てたいやうな気味も有つたらしいが、其材料の蒐集や安排も考察も到底短時日や少労力で出来ることでは無いので、自然と本専門の方へ時と力とが消費されるために、已んだらしく、従つて此方面でも、君と自分の餘り触接することなしに終つてしまつた。君と自分とを結びつくべき筈の何の経路に於ても、往来交錯の繰返さるゝことなくて済んでしまつたのは不思議のやうである。が、これは同君のスーイとしたところのある美しい性格と、自分の清簡を愛する癖との結果で、中に相反するものが有つて然るを致したのでも何でもない。自分はむしろ然様いふゆきかたである世界が好きなのであるから。」

(露伴同人「寺田君をしのぶ」より、「思想」昭和11年3月号 寺田寅彦追悼号所収)

以上、長くなりましたが、寅彦と露伴のそれぞれ取り組んだ言語の宇宙世界、まだまだ探求しがいがありそうです。

言語に関しては、今後も様々な形で小誌で取り上げていきたいと思います。