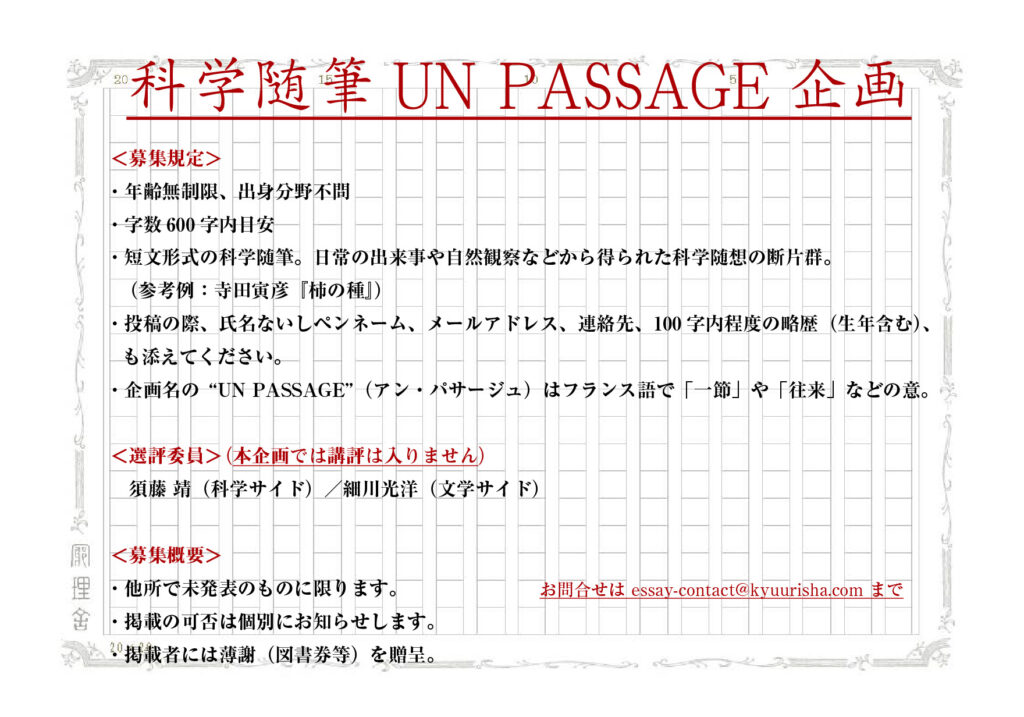

小誌では、現在進行中の「科学随筆U30」企画に対となる新企画として、年齢無制限かつ出身分野不問の科学随筆の短文を掲載する企画「科学随筆UN PASSAGE」を始めます。

以下の規定・概要のもと投稿を募集しますので、ご興味を持たれた方はメールアドレス(essay-contact@kyuurisha.com)までお気軽にお問合せください。

<企画趣旨>

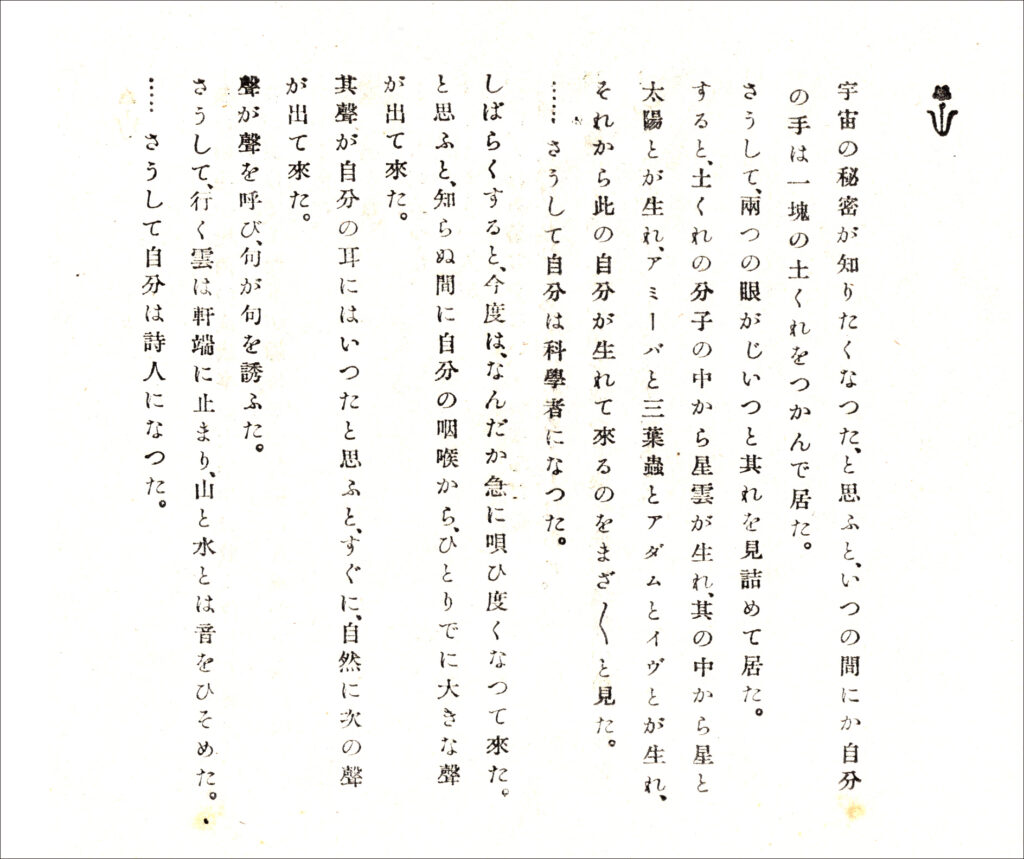

寺田寅彦の名品『柿の種』は、大正9年から『渋柿』誌で連載された巻頭短文「無題」が元になりました。連載開始当時の年齢は42歳。大学を休職中での文筆活動の始まりでした。この連載にあたり寺田寅彦は小宮豊隆に向けて、

一つ「渋柿」の為に大にあとを引くやうなのを書いてもう一辺若がへられるかどうか試験してみやうかと思って見たがどうも見込も少ないし元気も足りません、少し焚きつけてくれませんか

(大正9年5月7日付)

と手紙を送っています。それはかつて『ホトトギス』に書いていた頃のような余情のあるものが、休職して久々に他所に寄稿した寅彦の随筆には感じられなかった、という小宮からの指摘があったからでした。20代のときに『ホトトギス』に創作で書いた短文には、「赤」「星」「祭」「神」「車」「窮理日記」など正岡子規が当時絶賛したものが多くあります。小宮からの指摘は恐らくそれらを意識したものが多分にあったのだと思います。

そうして『渋柿』巻頭連載はスタートし、さらにこの年、吉村冬彦の筆名が「小さな出来事」で初めて使われるなど、随筆家としての執筆活動が本格的に再開しました。言うなれば、随筆家・寺田寅彦の再始動は短文執筆が起点だったと言えます。

寺田寅彦のこの短文連載は藪柑子の筆名で始まりましたが、途中から木螺(ぼくら)先生・木螺山人・木螺閑人などの名で、亡くなる直前まで続けられました。この「木螺」とは簑虫のことで、葉の切れはしや葉柄を寄せ集めて身にまとった、軒端や木陰で時おり見かけるあの小さな生き物です。寺田寅彦は短文を綴る自分自身に簑虫の姿を重ね合わせていたのでしょう。身辺を過ぎ去っていく日々の何気ない出来事や自然現象の断片。簑虫が葉柄の切片を集めるように、それらを一つひとつ大事に忘れぬよう拾い集めていたのかもしれません。

本企画では、この寺田寅彦の例をヒントに、一連の短文(un passage)を執筆することで、科学随筆の精髄をつかむ作業を進めてみたいと考えました。その際、日頃の研究や身の回りの出来事、様々な自然観察などを通して得られた断片や余滴(fragments:フラグマン)が執筆に活かされるはずです。

企画名の“UN PASSAGE”(アン・パサージュ)には、「一節」の意味のほかに「通り道」や「立ち寄り」の意味もあります。日常の往来を歩いているうちに、時には目にとまった光景を観察しながら立ち止まる。そこで紡がれた短い言葉は詩のような味わいがあったり、アフォリズムのような指針となる名言が生まれる場合もあるかもしれません。

科学の視点にかなったものであれば、本企画への投稿に年齢や分野は問いません。

科学の散歩道の傍らで、ふらりと寄り道のご投稿をお待ちしております。

追記:投稿受付の区切りですが、小誌は年2回発行のパターンが多いため、6月と12月で大体区切っております。この区切りで前後する場合は可能な限り近い号で検討するようにいたします。また、複数投稿の場合も受け付けますが極力は絞っていただけると幸いです。2,3本ほどならば優先順位があると助かります。

参考図書:本企画の参考例に『柿の種』を挙げましたが、他の例として、坪井忠二「コケコッコー」は構成と論理の整った良い例です。この短文随筆は、丸谷才一『文章読本』第十章に全文掲載で解説されており、文章(テクスト)を織物(テクスチュール)と捉えてまとめる要諦が書かれています。構成のご参考にしていただけたら幸いです。

『渋柿』大正9年5月73号から寺田寅彦の短文随筆の連載が開始された。栄えある初回は「藪柑子」の筆名で裏表紙に囲みで掲載。題名は「一枚の硝子」。初出原稿は『柿の種』収載と若干の異同があり、脱稿は大正9年3月24日。下部の写真は足利市で幕末に活躍した南画家・田崎草雲の画室・白石山房。足利と栃木は松根東洋城の縁の地である。(写真提供:渋柿社)