甲鳥書林という出版社

第4号の杉山滋郎先生の「中谷宇吉郎余話」で紹介された“甲鳥書林”という出版社について、今回さまざまな縁を感じたこともあり調べてみることにしました。

この甲鳥書林については、小誌の販売もして頂いている京都の古書店 善行堂の店主 山本善行さんが代表をつとめる同人誌『sumus』第4号で、 「甲鳥書林周辺」という特集が組まれたことがあり、さっそく山本さんに問合せたのですが、残念ながらこの号は入手できませんでした。しかし、有り難いことに後日、山本さんから資料として一部コピーなどを送っていただきましたので、その表紙をアップさせていただきます。(山本さん、ありがとうございました!)

「甲鳥書林周辺」という特集が組まれたことがあり、さっそく山本さんに問合せたのですが、残念ながらこの号は入手できませんでした。しかし、有り難いことに後日、山本さんから資料として一部コピーなどを送っていただきましたので、その表紙をアップさせていただきます。(山本さん、ありがとうございました!)

山本さんのご著書『関西赤貧古本道』(新潮新書)でも、甲鳥書林について少し触れられていますので、一部引用させていただきながら紹介したいと思います。

まず、甲鳥書林という出版社のルーツですが、上掲の山本さんご著書によると、

甲鳥という名前は、歌人、吉井勇の命名で、鴨川の鴨の字を二つに分けたのだという。そのことは、発行所の住所が、丁度鴨川が二つに分かれる所なので納得できた。また、発行者の中市弘と編集者・矢倉年は兄弟だったことが分かったときは驚いた。

とあります。吉井勇といえば、本誌で随筆遺産発掘の解説をしていただいている細川光洋先生がご専門とする歌人であり、先の第3号でも湯川秀樹との関わりについても紹介しました。上の画像にも、命名者の吉井勇の印が押された検印の一部が表紙画となっていて、その存在感に力強いものを感じます。

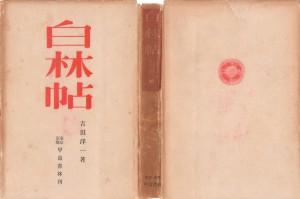

杉山滋郎先生の稿で紹介された、中谷宇吉郎が仲介となって出された吉田洋一の『白林帖』ですが、こちらは今回入手できましたので、その表紙や奥付画像をアップしておきます。

白地に赤色で、凝ったフォントの題字が大きく印刷され、裏表紙も甲鳥書林のエンブレムが入って、全体にシンプルですが非常にストイックなエスプリを感じさせます。

白地に赤色で、凝ったフォントの題字が大きく印刷され、裏表紙も甲鳥書林のエンブレムが入って、全体にシンプルですが非常にストイックなエスプリを感じさせます。

山本さんがこの出版社に引き込まれていったように、私も知らず識らずのうちに、その醸し出される魅力に惹きつけられてしまいました。山本さんが「この当時は、甲鳥、甲鳥と、まるで絶滅した幻の鳥でも探すように古本屋をまわっていた」と書かれている感情の高ぶりが伝わってきます。そんな幻の鳥、甲鳥書林ですが、その検印紙についても山本さんの文を引用させていただきます。

甲鳥本を古本屋で見つけると、奥付をじっくり見るのだが、私にまず印象的だったのは、その検印紙だった。大きくてどっしりしている。紙質なども含めてこの出版社の意気込み、みたいなものを感じたのだ。私は初めて検印紙というものに興味をもち、またこの検印紙を張り付けた出版社、甲鳥書林に俄然魅力を感じだしたのを覚えている。

この山本さんの文を読んだ上で、改めて上掲の吉田洋一『白林帖』の奥付を見てみると、右のような大きい検印紙がまず最初に目に飛び込んできて、まさにその意気込みに圧倒されます。

また、この検印紙のデザインについても山本さんは解説されていて、「甲鳥書林の検印紙は、三種類の図柄があり、篆刻の文字も含めて挿絵画家の浜辺万吉の考案らしい。」とあります。

ここまで来ると、古書の世界も奥深いです。さらに山本さん曰く、「検印紙には著者の判子が押してあるわけで、その判子にもいろいろ味わい深いものがある。自分の好きな作家の判子であれば特別なものだと感じるものだ。」「古本屋で古書の奥付を見て検印紙がないと、本当にがっかりする。」という気持ちも、こうして現物を手にしてみると、しみじみ伝わってきます。

さて、古書という密林の世界に分け入りながら、ここまで幻の鳥を探し歩いてきて、また面白いことが出てきました。山本さんから頂いた『sumus』第4号の資料で、同誌の同人である林哲夫さんの解説記事中の「養徳社の謎」という節から引用させていただきます。話の流れは戦時中になります。

敗色が濃厚になるにつれて資材は極度に窮乏し、出版内容にも極端な制限が加わった上、企業統合まで強いられることになる。手始めとして昭和15年の末、情報局の指導によって日本出版文化協会が設立され、出版関係の諸団体が糾合された。翌年には取次店が統合されて日本出版配給(株)となり、17年からは全面的な出版用紙の統制、全ての企画・発行の承認制が実施された。さらに18年に国家総動員法によって日本出版文化協会を引き継ぐ格好で日本出版会が設立されると、3664あった出版社は19年7月までに206に整理統合されてしまう。

中市や矢倉が戦争に対してどういう考えを持っていたのかははっきりしないのだが、一般がそうだった以上に協力的だったようには思えない。時局便乗ともとれる幾冊かを含めても相当に良心的な出版姿勢ではないだろうか。そのせいかどうか、一切の統合には加わっていない。ならばそのまま消えてしまったのかというとそうでもなく、何と中市は新規に出版社を興しているのだ。ただし、新規とは言っても受け皿はあったようで、それはどうやら天理時報社である。どんなつてがあったのか、発行所を奈良へ移して中市は養徳社の代表取締役に納まった。

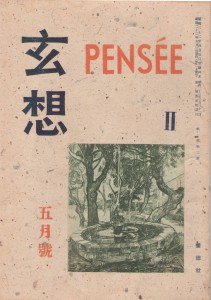

甲鳥書林から養徳社へ、戦争という背景の中で姿をカムフラージュするかのように、新たな出版社へと変容したわけですが、この養徳社は『玄想』という雑誌も昭和22年に創刊しており、湯川秀樹が寄稿した第1巻第2号がたまたま手元にあるので、その画像もアップしておきます。奥付を見ると、天理時報社が印刷者になっていることも分かります。

甲鳥書林から養徳社へ、戦争という背景の中で姿をカムフラージュするかのように、新たな出版社へと変容したわけですが、この養徳社は『玄想』という雑誌も昭和22年に創刊しており、湯川秀樹が寄稿した第1巻第2号がたまたま手元にあるので、その画像もアップしておきます。奥付を見ると、天理時報社が印刷者になっていることも分かります。

追えば追うほど魅力をいや増す幻の鳥は、激動の時代の逆風を飛びかわしながらも、さらにその変転を幾度も続けます。以下、林さんの文を引用します。

中市が養徳社をいつまで維持していたのか? おそらく敗戦までであろう。敗戦直後から再び独自の出版を志したのではないだろうか。

そうして、新たに“甲文社”という出版社を昭和21年に設立します。この甲文社で刊行されていた『手帖』という雑誌についても、中谷宇吉郎が「『団栗』のことなど」という巻頭を書いた話が山本さんの上掲本に載っており、とても印象深いものがあります。

上に続いて、さらに林さんの引用をします。

昭和26年頃になると、中市は甲鳥書林を妻(?)梅の名義で復活させ、同時に書林新甲鳥を設立する。新甲鳥の代表は矢倉年だが、住所は旧甲鳥や甲文社と同じ「下鴨泉川町六」である。なぜ別会社にしたのか、このあたりの事情も分からない。(中略)だが、業績は芳しくなかったようで、発行所を点々としながら昭和31年頃までの約5年間で活動を停止した模様である。今日、古書目録に散見する新甲鳥本の値段はかなりのものだから、この点は矢倉にとってわずかな慰めとなろうか。

一方、中市は甲文社を捨て、甲鳥書林一本で出版を続ける。しかし、こちらは経営的にはともかく、出版内容には一貫したものが認められなくなり、昭和40年代には雑誌『月刊陸海空』を出すなど、旧甲鳥書林との連続性はまったく無くなってしまう。

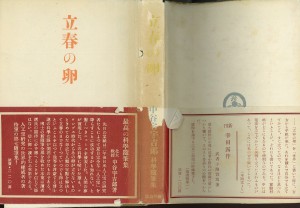

養徳社から甲文社、書林新甲鳥、と時代背景もさることながら、ここまでの変転をした理由も気になるところです が、引用文中にある“書林新甲鳥”で、中谷宇吉郎が昭和25年に出した『立春の卵』の画像もせっかくの機会なので載 せておきたいと思います。この本の検印紙も大きくどっしりしており、中谷宇吉郎の印もとても味があります。

引用文にもあるとおり、この新甲鳥本は高価で入手はできませんでしたが、中谷宇吉郎 雪の科学館の石川さんのご協力もあり、今回この画像だけ見ることができました。

上で紹介した山本さんお気に入りの随筆「『団栗』のことなど」は、この本に収載されています。この『立春の卵』は、後に創元文庫からも出されました。

今回の甲鳥書林探索もだいぶ長くなってしまいましたが、最後に林さんの文をお借りして結びにしたいと思います。

結局、矢倉も中市もそれぞれ独自の道では挫折したと判断していいだろう。二人が分担協力して編集と経営にあたっていた昭和14年からの4年間ほど、それがすなわち甲鳥書林の黄金時代であった。さまざまな制約に縛られながら、戦争の最中に別表のような本を次々刊行した。容易なことではなかったはずだ。しかしながら、戦後の変転と退廃を考えれば、大戦という逆境の中だからこそできた仕事だとも言えるかもしれない。甲鳥書林の本、まだまだ捜し続けたいものである。

文中に“別表”とあるのは、この『sumus』第4号にまとめられている「甲鳥書林関連出版目録」のことを指しています。この中には、杉山先生が本誌第4号でご紹介くださった松田瓊子の『紫苑の園』や吉田洋一、中谷宇吉郎、湯川秀樹の本などが、いつ、どの版元名で刊行されたのかが事細かに記載されていてとても貴重です。紹介できないのが残念ですが、上の林さんの結びの言葉どおり、まだまだ甲鳥書林には知りたいことが多くありそうです。

戦前、戦中、戦後を、まさに幻の鳥のごとく翔渡っていった出版社、甲鳥書林。半世紀以上の時を隔てた現在でもなお、その“鳥”が放った威光は日本の出版文化を照らし続け、私たちを魅了してやみません。今回の機会を通して、“本を出す”ということの意味を、同業に携わる者として改めて深く考えさせられました。

資料にご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。