寺田寅彦と歩く「惑星の小径」――ゲッティンゲンの記憶と過去

昨年(2023年)夏に刊行した『寺田寅彦「線香花火」「金米糖」を読む』には、テーマの「線香花火」「金米糖」を含む12の小篇からなる随筆「備忘録」が収められています。その最初の小品「仰臥漫録」では、師である夏目漱石の「修善寺日記」と正岡子規の「仰臥漫録」が「死生の境に出入する大患」から滲み出る「文辞の宝玉」として、彼らの追憶も匂わせながら紹介されています。

この漱石先生の「修善寺日記」が記録された明治43(1910)年、寅彦先生はドイツに留学していました。同年6~7月に持病の胃潰瘍で入院していた漱石先生は退院後、8月に療養先の修善寺温泉で病状が悪化してしまい一時人事不省となりながらも危篤を脱した後、11月9日付でゲッティンゲンにいた寅彦先生宛に葉書を送っています(後述)。当時、寅彦先生は10月にベルリンからゲッティンゲンへ移ったばかりでした。留学期間中は、東京朝日新聞で連載中だった漱石先生への書簡を折々に送っていました(後の「先生への通信」)。ゲッティンゲン滞在中の寅彦先生については、以前、当備忘録で「寺田寅彦の知られざるドイツ留学時代――高辻亮一氏との出会いと交流」という話題で案内したことがあります。

今回はそこで紹介した高辻玲子氏の本『ゲッティンゲンの余光』も背景に、2021年に第165回芥川賞を受賞された石沢麻依さんの『貝に続く場所にて』を軸として、寅彦先生が歩いたかもしれない様々なゲッティンゲンの街並みをのぞいてみたいと思います。

当時、物理学や工学をはじめとした理工系研究者の留学先にドイツは多かったのですが、中でもゲッティンゲン大学はベルリン大学に次いで留学生の数が多かったようです。例えば、寅彦先生の恩師 田丸卓郎や先輩の本多光太郎らは、寅彦先生よりも早い時期にゲッティンゲンに留学・帰朝しています。他にも、小誌で取り上げたことがある中村清二や日下部四郎太、大河内正敏、愛知敬一などもおり、寅彦先生より10年ほど後の世代では仁科芳雄もいます。

寅彦先生がゲッティンゲンに滞在していたのは明治43(1910)年10月から翌明治44(1911)年2月までですが、ゲッティンゲンへ移ると間もなく10月22日に、留学先であるゲッティンゲン大学の入学式に出ています。大学では、フォークトの「ポテンシャル論」をはじめ、ヴィーヘルトの「測量学」、アンゲンハイスターの「空中電気学」、リーケの「数理物理学ゼミナール」、そのほか熱力学や地球物理学演習などを聴講していたようです(矢島祐利『寺田寅彦』より)。10月18日付の小宮豊隆宛書簡には

ゲッティンゲンは田舎で心持のよい処らしい。独逸学生のエヒト(echt:本物の)な生活が見られるそうです。昔から理科の先生たちの居られた処で色々の話を聞かされて居たから旧知に会ふ様な心持もしました。

と書き送っており、文面からもゲッティンゲンの歴史が感じられます。ゲッティンゲンはドイツでも指折りの大学街。とくにゲッティンゲン大学は数学と物理学では多くの人物を輩出しており、ガウスやウェーバー、ミンコフスキー、クライン、ヒルベルト、ネーター、フォン・ノイマン、ボルンなど、世界的にも名だたる研究者・指導者がいたことでも知られています。巨大な大学敷地や近辺には、これらの人物の名前を冠した通りもあるほどです。この寅彦先生の手紙を裏づけるように、ゲッティンゲンという街がもつ時間の重層感を美しい物語として作品化したのが、先述の石沢麻依さんの『貝に続く場所にて』です。この中に描かれているゲッティンゲンの街についてのくだりを引いておきます。

ゲッティンゲンは時間の縫い目が目立たない街である。ひとつの時間から別の時間へ、重ねられた記憶の中をすいすいと進んでゆくことができる。ドイツの多くの都市と同様に、歴史が厚く貯められた旧市街を核とし、それを囲んで覆うように街は四方にはみ出して広がってゆく。円形の旧市街は、市壁跡にくるりと囲まれている。すでに壁は取り払われ、代わりに森が薄く円環状に取り囲み、その中を小道が縫い、森林散策愛好者の足が踏み固めてきた。旧市街の端から端までは半時間程でたどり着き、歩き回って足で把握しやすい大きさである。その中に組み込まれた通りをなぞってゆけば、時間が多面体的な構造を重ねていることに気づくのだった。

そして、この小説の主軸となるのがゲッティンゲンの「惑星の小径(こみち)(Planetenweg)」です。このユニークな遊歩道は、ゲッティンゲン以外にもドイツ国内、隣国のデンマークやスイス、オーストリアにもあるようですが、ゲッティンゲンの「惑星の小径」については以下のような説明が作中にあります。

ゲッティンゲンには、「惑星の小径(Planetenweg)」と呼ばれる太陽系の縮尺模型が組み込まれている。古い記憶が重ねられた土地において、この模型の時間はまだ浅いが、すでに場所に馴染んでおり、幾つかある町の象徴のひとつにもなっている。駅から東に直線的に延びるゲーテ通りに置かれた太陽模型が始点となり、水星から海王星までの惑星模型が通りに沿って順次に並んでいた。その配置は二十億分の一の縮尺に合わせられているために、惑星模型の距離はばらばらであり、意識しないと素通りしてしまうことになる。水星から土星までは旧市街内にあるが、天王星と海王星はそれを抜けた住宅地の中に密やかに佇む。太陽系の端に当たる海王星は、ちょうど森との境界に位置する。太陽系を構成する惑星の距離感を、場所は上手く比喩的に重ね合わせているのだった。

『貝に続く場所にて』は、この「惑星の小径」を通して過去と現在の人々が場所と時間を超えて交わり、語り合う幽韻な物語です。東日本大震災で行方不明となったはずの友人(野宮)や主人公(私)の友人(ウルスラ)が、上で案内した寅彦先生とゲッティンゲンで交流した高辻亮一氏やその語学教師だったウルリヒ氏と重なるような雰囲気で人物設定されており、そこに過去の月沈原(ゲッティンゲン)の記憶をたどるように「寺田氏」が物静かに登場します。小説では、上に書いた修善寺大患を経た漱石先生との書簡などにも触れられており、純粋に丁寧に寺田寅彦作品を鑑賞している主人公たちの姿も見られます。現在を生きる人物たちが、過去の記憶の持ち物や別れた人、失った肉体の一部、地震の記憶に繋がる場所を、ゲッティンゲンの惑星のブロンズ板を通じて巡礼しながら、「寺田氏」のいた過去の月沈原との錯綜の中で、柔らかく純化されていくような不思議な時空感覚を味わいます。メタファーとなる「帆立貝の貝殻」は過去と現在を繋ぐ鍵となって、物語は、上の高辻玲子氏の本に紹介されている寅彦先生と高辻亮一氏が実際に見聞し、短期間の思い出を共有した1910年当時のゲッティンゲンの風物(ビリヤード、観劇、下宿、駅)や留学生たちが現在の街並みに折り重なるようにして紡がれています。

上述のゲッティンゲンで漱石先生から届いた葉書は、『寺田寅彦「線香花火」「金米糖」を読む』の口絵に掲載していますので、ここでは文章だけ記します。

僕は漸く軽快になつて此病院(注:内幸町の胃腸病院)に帰臥してゐる。まづ当分は死にさうもない、喜んで呉れ玉へ。先達ての旅行の手紙は面白かつた。あれを朝日の文芸欄に載せた。又何か書いてくれ玉へ。僕病中の回顧録を「思ひ出す事など」と題して新聞にぽつぽつ書き始めた。何れ出版のとき単行にするか、他と合本にするだらうから其時あげる

(明治43年11月9日(水)、夏目金之助)

これに関連して、石沢さんの小説中で「寺田氏」が語る「便りは私の時間と隔たるために、現在というものは遅れて知らされる。私にはただ、この距離のままで言葉を待つしかできないのです。」という文章が印象的に響きます。作中では漱石作品の『夢十夜』を読んでいく場面も随所にあり、師との背景をほのかに感じさせます。そして、寅彦先生は当時のゲッティンゲンに感じた感興を小宮豊隆宛て書簡で以下のように綴っています。

月沈原へ来て始めて西洋の秋を知りました、朝日が窓からさしこんで垣根の植込に小鳥が来て鳴く、伯林では囚はれた自然ばかり見て居たが此処へ来て始めて自然な自然を見ました、従て日本を想ひ、早稲田を想ひ南町七番地を想ふ事が多くなりました。

(明治43年10月22日付)

このように日本の漱石先生が住んでいた早稲田を想い出させるほど、「自然な自然」をゲッティンゲンの佇まいは寅彦先生の心に喚び起こしたようです。

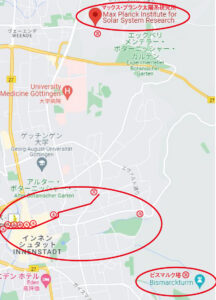

では、ゲッティンゲンの「惑星の小径」を実際の地図を通して歩いてみたいと思います。先に引用した石沢さんの文章を頼りにさっそく散策してみましょう。まずゲッティンゲンに組み込まれた「惑星の小径」全体を俯瞰すると以下のような地図範囲になります。

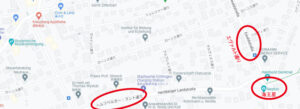

このルートを太陽系の配置でそのまま重ね描いた特設サイトがあるので貼っておきます。石沢さんの文章には、「駅から東に直線的に延びるゲーテ通りに置かれた太陽模型が始点となり…、水星から土星までは旧市街内にあるが…」とあるように、太陽(Sonne)から水星(Merkur)、金星(Venus)、地球(Erde)、火星(Mars)までのブロンズ板があるゲーテ・アレー通りをまっすぐ東へ進むと、木星(Jupiter)ブロンズ板があるプリンツェン通りを経て、テアター通りにある土星(Saturn)ブロンズ板まで辿り着きます。

そして、寅彦先生が下宿していたプランク通りも過ぎると、デュステレ=アイヒェン通りの終わりにあるアイヒェンドルフ広場には天王星(Uranus)ブロンズ板が現れます。「天王星と海王星はそれを抜けた住宅地の中に密やかに佇む。」と石沢さんの文章にあるように、ここまで来ると旧市街を抜けることになります。寅彦先生の下宿先はプランク通り18の住所ですので、現在の地図でいうと天王星ブロンズ板の近くです。石沢さんの小説中でも

寺田氏の住む通りの近くには、アイヒェンドルフという作家の名前を冠した小さな広場があり、そこに天王星のブロンズ板が設置されていた。天王星の縮尺軌道圏内に彼は住んでいたのだ。しかし、彼はその模型を目にしたことがないと言う。「時差」のせいかもしれませんね。さらりと答える野宮よりも、遠い時間にこの人は生きているのかもしれなかった。

ここまで見てくると、石沢さんの先の引用にあった「古い記憶が重ねられた土地において、この模型の時間はまだ浅いが、すでに場所に馴染んでおり、幾つかある町の象徴のひとつにもなっている。意識しないと素通りしてしまうことになる。」という文章がよく理解できます。その証拠として、上で歩いてきた木星ブロンズの近くには、かつての寅彦先生も歩いたであろうプリンツェン通りとテアター通りを東西に分けるように、南北にヴェーンダー通りが交差して、その中心には「舞踏(Der Tanz)」というブロンズ像が置かれています。登場人物の一人である「ウルスラ」の住まいも、このヴェーンダー通りと平行して走るユーデン通り沿いという設定です。さらにこのヴェーンダー通り沿いには、本作の主題「帆立貝の貝殻」に象徴される聖ヤコブ教会があります。帆立貝は海沿いに育ち震災で行方不明となった「野宮」の好物でもあり、海の記憶をとどめるもの。かつて巡礼の通行手形として使われたその貝殻は聖ヤコブに繋がる象徴です。この貝殻にまつわる幾つかの場面展開は、時間を最も重層的に感じさせる本作の白眉といえるでしょう。

さて、散策をさらに進めます。天王星の先にあるはずの海王星(Neptun)はどこでしょう。石沢さんの上の引用では「太陽系の端に当たる海王星は、ちょうど森との境界に位置する。」とあります。地図をみると、ヘルツベルガ―・ラント通りとエヴァルト通りの交差点ちかくにブロンズ板を発見することができました。この海王星ブロンズ板の場所から南方は森林地帯へと移っていきます。

そして、太陽系最後の惑星である冥王星(Pluto)の位置が一番の問題となります。ここは石沢さんの文章がわかりやすいので引いておきます。

二〇〇三年に惑星模型が置かれた時には、海王星よりもさらに南東の森の中、ビスマルクの名前を冠した塔のそばにブロンズ製の冥王星の姿もあった。しかし、太陽系の九番目の惑星であった冥王星は、二〇〇六年に準惑星と位置づけられ、惑星のカテゴリーから外されてしまった。それはゲッティンゲンの惑星の小径にも変化をもたらし、冥王星のブロンズ板は後に撤去されることになる。二〇一三年、数学者カール・フリードリヒ・ガウスの測量標を示す記念碑にそれは取って替わられた。その二年後に、準惑星としての冥王星の新たなブロンズ板が、北のマックス・プランク研究所前に置かれることになった。

つまり、冥王星のブロンズ板は2015年にゲッティンゲンの北部にあるマックス・プランク太陽系研究所に配置(→)となったわけですが、小説中に出てくる「野宮」の住まいはこのマックス・プランク研究所の近くという設定になっています。小説では、この冥王星の意味が震災で行方不明者となった「野宮」の存在に重ねられ、その星の変則的な位置にまつわる不思議な話が展開されていきます。とくにゲッティンゲンの和名である「月沈原」という漢字表記は、「野宮」の存在を象徴する冥王星のブロンズ板と共に深遠に物語られています。「月が沈む野原(月沈原)」という過去のゲッティンゲンの名称が、登場人物たちを「遠く隔たった場所」へ誘うかのように「奇妙な感覚」を生み出します。以下に、冥王星と「野宮」を重ねた背景となる文章を引用します。

プルートは冥王星のラテン語由来の名称で、ローマ神話の冥府の神を表している。死者の行く場所。それと関連する惑星が、小径に現れたことにより、遠ざけられていた死が私たちの許に戻ってきたかのようだ。増え続けるコロナ禍の死や、九年前に震災で海に消えた野宮など、幾つもの死の印象や記憶が頭の中を過る。メメント・モリ。死を忘れることなかれ。かつての九番目の惑星模型の移動は、そう嘲笑うかのようにも思われた。冥王星そのものが幽霊となったかのように、過去の場所に根を下ろそうとしている。

冥王星のラテン語由来の名称プルートは繁栄と富を与える神である一方、ギリシア神話では冥府の神ハーデスの別名でもあり、放射性元素プルトニウムの由来にもなっています。ここで想起されるのは、ドイツの国民的作家ゲーテの『ファウスト』第2部第1幕中の「宏大な広間」でファウスト博士が仮装して登場する富貴の神プル―トゥスです。9番目の惑星プルートが『貝に続く場所にて』の最後の舞台の中心となり、かつ「野宮」の存在と重ね合わせて物語が進行していくことは、死の意味もあるプルートの別の側面(繁栄)を象徴しているようにも思えます。

こうして、『貝に続く場所にて』はここまで見てきた「惑星の小径」に並んだ星(ブロンズ板)と共にゲッティンゲンの過去の記憶を辿りながら、太陽系の端まで巡礼しラストシーンに向かっていきます。とくに最後の冥王星とビスマルク塔をめぐる「野宮」や「寺田氏」たちの交流は幻想的です。このビスマルク塔のそばのカイザーヴィルヘルム公園では、「寺田氏」が子どもに金米糖の角が形作られる過程を説明する場面もあり、登場人物たちはこの公園と塔への散策にさしかかって、物語はクライマックスを迎えます。塔の内部を廻りながら「寺田氏」の霊は消え、「野宮」の気配も「幾重にも幾重にも時間を結びつけたつぎはぎの記憶の襞」に遠ざかっていき、いつまでもゲッティンゲンにその記憶の残像(ナハビルト)が残っているかのような読後の錯覚を覚えます。

最後に、『貝に続く場所にて』でも触れられている、寅彦先生が明治43年末の越年をしたときの様子を綴った「ゲッチンゲンから」の一部を、地図とともに振り返って本稿を終わります。

この大晦日の晩十二時に日本へ送る年賀状を出しに出ました。町の辻で子供が二三人雪を往来の人に投げつけていました。市役所のへんまで行くと暗やみの広場に人がおおぜいよっていて、町の家の二階三階からは寒いのに窓をあけて下をのぞいている人々の顔が見える。市役所の時計が十二時を打つと同時に隣のヨハン(注:St.Johannis 聖ヨハネ)会堂の鐘が鳴り出す。群集が一度にプロージット・ノイヤール(注:Prosit Neujahr 新年おめでとう)、プロージット・ノイヤールと叫ぶ。爆竹に火をつけて群集の中へ投げ出す。赤や青の火の玉を投げ上げる。遅れて来る人々もあちこちの横町からプロージット・ノイヤールと口々に叫ぶ。町の雪は半分泥のようになった上を爪立って走る女もあれば、五六人隊を組んで歌って通る若者もある。巡査もにこにこして、時々プロージットの返答をしている。学生が郵便配達をつかまえて、ビールの息とシガーの煙を吹きかけながら、ことしもまたうんと書留を持って来てくれよなどと言って困らせている。ふざけて抱き合う拍子にくわえたシガーが泥の上へ落ちたのを拾ってはまた吸っています。プラッツ(注:Platz 広場)のすみのほうに銅壺をすえてプンシュ(注:Punsch ラム酒とレモン・香料等の混合飲料)を売っている男もありました。寺の鐘は十五分ほど鳴っていました。帰って来る途中のさびしい町でもところどころ窓から外を見ている人がありました。帰って寝ようと思ったら窓の下でだれかプロージット・ノイヤールと大きな声がして、向こうの家からプロージットプロージットとそれに答えているのが聞こえました。

書いている間に日が暮れました。いっこう元日らしいところはありません。・・・・・・

(「寺田寅彦随筆集 第一巻」小宮豊隆編、岩波文庫より)

文中の「市役所」とその隣の「ヨハン会堂」は、現在、市役所だけは別の場所に移っていますが、聖ヨハネ教会はそのまま場所は変わっていないようです。ヴェーンダー通りを南へ歩いてくれば程近い場所にあり、おそらく当時の寅彦先生は下宿先のプランク通りからテアター通り、舞踏(Der Tanz)の広場からヴェーンダー通り(ないしゴートマール通り)を経て、聖ヨハネ教会の鐘の音と「プロージット・ノイヤール」の声を辻辻から聞いたのではないでしょうか。

ゲッティンゲンという土地に刻まれた寅彦先生の記憶は、今も太陽系惑星に囲まれながら漂っているのかもしれません。