人称と意識領域――二にして一の『サンショウウオの四十九日』

存在するものは、私たちがその存在を今感じているがゆえに存在するのではなく、

私たちがその存在をもはや感じないゆえに存在しなくなったわけでもない。

存在するものが在り続けるがゆえに、私たちは存在し、存在し続けるのである。

したがって、あらゆる存在は唯一の「存在」から発している。

人が死んでなお「存在」は在り続けているという事実が

死者の「存在」が途絶えたわけではないということを、あなたに告げているのである。

E・S 一九四二年(シュレーディンガー墓碑、山崎太郎訳)

もし自分の肉体に異変が起きたとき、ひょっとしたら自分の内臓の一部には片割れの知られざる双子の子がいて、その気づかれないままの子が自身の肉体に悲鳴をあげて訴えていると仮定してみたら貴方はどう思いますか。これから書くことはそういう話です。私の身体、私の心、私の知識、私の言葉、私の感情、…どれも自分のものだと思っている自我が支配する世界は、そもそも父母からもらい受けたものばかり。だとすれば、私や貴方の自我とは一体なんなのでしょう。

上の引用は、第19号で細谷暁夫先生に解説いただいた「シュレーディンガーの墓碑銘:実在と認識」から抜粋した量子力学の泰斗エルヴィン・シュレーディンガー(1887~1961年)の墓碑銘の訳文です。これから書くことと関係するので挙げておきました。というのも、昨年(2024年)夏に第171回芥川賞に選ばれた『サンショウウオの四十九日』がまさにこの実在と認識をめぐる物語だからです。それもかなり特殊な例のせいか、読後半年近く経った現在にしてやっと筆者に言葉が降りてきたような感覚で、未だにこの物語で語られた不思議な人称の世界から抜けきれない違和感があります。それまでの主観と客観についての問題を、これほど具体的な例を通して突きつけられたことはありませんでしたから衝撃は大きかったのです。医療倫理も問われるでしょうし、社会的な受け皿の問題など、考えさせられることは山ほど出てきますが、とにかくこの本のいくつか気になったところを絞りながら歩いてみます。

本題に入る前に一つ書いておきたいのは、本作の前まで続いた芥川賞作品2作『ハンチバック』(市川沙央)と『東京都同情塔』(九段理江)と本作はまるで3部作のような錯覚を感じたことです。身体性の問題から脳(AI)と言語を介して最後は意識問題へと進んでいったような不思議な連作感をもちました。どれも社会倫理が絡んでいるからかもしれませんが、それぞれ3人の作者が何か共有するものがあったのかは気になるところです。

この物語の主人公は、藤沢市に住む29歳の双子の姉妹・(浜岸)杏と瞬なのですが、ただの双子でなく「一体だけど一人ではない」結合双生児であるというところが、本作を読み始めた冒頭で大きなインパクトを読者に与えます。さらに衝撃的なのは、父親(若彦)は双子の兄(浜岸勝彦)の体内に宿って生まれた胎児内胎児だったという逸話から始まっていることで、しかも兄の体内にはもう一人の弟が育つ予定でもあったという設定は、後に瞬が生後5歳まで気づかれなかったという回想シーンにも繋がり、本作の主題ともいえる自己の境界や意識領域の問題へと展開します。物語は伯父(勝彦)の死から四十九日までの日々をたどりながら、杏と瞬の不思議な意識連環に読者を誘います。

自分たちと同様に父親たちも双子である一方、父と伯父は生後12カ月後に切り離されており、そういう意味では、杏と瞬は常に“重ね合わせ”の原理が働く波でもあり粒子でもある量子に似た存在であるけれど、父と伯父は離れ離れでもかつては身体情報を共有していた“量子もつれ(エンタングルメント)”に似た存在といえるかもしれません。現に作品後半では、死んだ伯父の遺品の中から量子力学関連の書物がたくさん出てくるほどです。が、かと言ってここで杏と瞬の意識や生命の問題に量子論を関連づけるようなことはやりません。むしろ上で紹介したシュレーディンガーが晩年に考えていた実在と認識に関する話を中心に見ていこうと思います。とくに杏は物語の中でバガヴァッド・ギーターや禅の本を読んでいるので、シュレーディンガーが心酔したヴェーダンタ哲学とは恐らく相性はいいだろうと筆者はにらんでいるのです。(杏さんも瞬さんも、シュレーディンガーを気に入ってくれたら筆者は嬉しい…)

○サンショウウオの反観合一――二つで一つの陰陽論

上で見たとおり、杏と瞬にとって父と伯父の存在はコインの裏表のように相関します。父と伯父は出生12カ月後に切り離されたため出生届に難儀したのと同様に、杏と瞬も裁判所でじっくり鑑別された上、発行された書類をもとに出生届が受理されます。父と伯父が離れ離れになった後でも生まれながらの関係性が続いているように、杏と瞬も父と伯父以上に互いに特異な心身共有をしながら平凡に続いていく生活。だから伯父が亡くなったことで、杏と瞬は自分たちに死がどのような形で訪れるのか意識し始め、伯父の四十九日間の死出の旅路に重なるように、互いの意識領域をそれまで以上に追求していきます。

胎児内胎児の出生確率が50万出生に1組に対し、身体すべてが結合している結合双生児の場合は約250万に1組という低確率。「母が妊娠中に雷に何回か打たれて、その衝撃で私たちが生まれたようなもの」という比喩もリアルに響きます。そんな杏と瞬の身体は医学的にどんなことになっているのか…

体のある部分から半分の染色体が、ある部分からは二倍以上の染色体が検出されたりした。内臓にも異常があった。左脳と右脳の間に小さな脳があり、腸は東名高速道路のように途中で分岐し、直腸辺りで再び合流していた。膵臓は重なるように二つあって、子宮は普通より極端に大きく、中に仕切りのような肉壁があって二部屋に分かれていた。そういった歪な内臓が人一倍分厚い胴体と頭蓋骨に収まっていた。左右の腕の可動域の違いも生まれた時かららしく、今では長さと太さまで違っている。

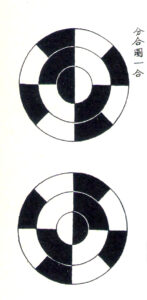

二人と似たような例はないのだろうか…。作中では、世界の結合双生児の例が出されながらも、杏と瞬ほど脳は繋がっていないし、すべての臓器をシェアしているわけではないことから、二人の存在がいかに稀なケースであるかがわかります。杏と瞬は記憶を共有しているから時々こんがらがるけれど、睡眠は互いに独立していて二人とも基本は眠りが深く、瞬のほうが長く寝るタイプ。しかし夢は記憶と同じく共有しており、呼吸は、杏は吸うのが上手く、瞬は吐くのが上手いという対構図なので、喘息にかかると二人のリズムが狂うから大変なことに。さらに男性の好みも異なるため恋愛も難しく…、ここまで来ると、勘の鋭い方は二人が何かの関係に相似していることに気づくかもしれません。そうです、本作のシンボルである“サンショウウオ”に似たこの陰と陽の勾玉のマーク。物語では、博物館を訪れた二人が見た“白と黒の陰陽図”として登場します(図参照)。その説明がなされる箇所は杏と瞬の存在そのものを暗示するのでそのまま引きます。

白の頭部の中心には黒い点が、黒の頭部の中心には白の点があるでしょう。陽中陰、陰中陽とそれぞれ呼ばれていて、陽極まれば陰となり、陰極まれば陽となる、を表していて、対極はその果てで反転して循環するという意味であります。また白と黒がこのように、お互いの陣地に攻めいりつつ一つの円を成しているのは相補相克を表現しております。相補相克とは、補いあい、かつ、競いあう、という意味ですね。

二人で一つの存在。まるで一つのエネルギーのように、杏と瞬の勾玉はくるくると陰と陽を転がしています。陰陽は「おんみょう」と言われるとおり古くは易経に遡り、小誌の誌名「窮理」の源もここに繋がります。上の引用文にある、陰と陽それぞれの中にさらに陰と陽が存在します。それを、陽中陰、陽中陽、陰中陽、陰中陰として「四象」と言い、さらにこの「四象」がそれぞれ陰と陽に分かれることで「八卦」が生まれます。「八卦」は、天・沢・火・雷・風・水・山・地、の8つの自然現象に配当されて、これらがさらに八卦に分かれることで、宇宙を表す易経の「六十四卦」がそろいます。杏と瞬は互いに陰と陽を受け持ちつつも、それぞれに六十四卦を内包しながら二人で一体の勾玉となっているのです。互いに受け持つ陰と陽のバランスが二人の命の相補相克を決める、なぜなら杏と瞬の心臓は一つだから…。それを友人の水田のにぶい一言が鋭くえぐります。

「じゃあさ、おまえらも片っぽ死んだら両方死ぬん?」

そんなことにはもちろん杏は気づいています。「二人の間に挟まっているものの薄さに怯え」るほど夢も記憶も感情も共有されている二人の隔たり。いつか来るこの“薄いもの”が破壊される日に恐怖を感じていたけれど、伯父の指のお骨を拾ったとき、容赦なくその自覚が訪れました。なぜなら父と伯父も白黒サンショウウオだから。その自覚とともに伯父の四十九日は始まり、そして四十九日目の納骨でそれはある種の悟りへと変容していきます。

この物語は杏と瞬がくるくる入れ替わりながら、それぞれの一人称で語られていきます。こうした微妙な人称表現は戯曲のような鮮明な人物描写よりも小説のような形式でこそ、二人の思考の交錯や自己の曖昧な境界といったフィクションを発揮できるのでしょう。例えば瞬の一人称語りの場面でも、杏が昔考えていたことを瞬が思い出しながら進んでいくシーンがあったり、杏と瞬がそれぞれ一人称の語りで思考をしつつも、記憶は共有しているからまるで二人称的に対話しているかのように感じられる場面が多くあります。物語の形式自体に、陰と陽を表す人称の複雑な絡まり合いを感じさせるところも本作品の魅力です。

ところで、上で紹介した「八卦」と「八卦」が組み合わさって「六十四卦」ができる世界を、簡潔な図で示した日本人がいました。江戸中期に西洋哲学に匹敵する思想を遺した三浦梅園(本名:晋(すすむ)、1723~1789年)です。梅園は医者だったのですが、不思議なことに作者の朝比奈秋先生も医師。しかも、梅園が遺した思想の代表格と言えるものが「反観合一」です。これは、先に書いた陰と陽の八卦の組合せを簡潔に示した「分合図一合」と呼ばれる図に象徴される思想で、梅園の言葉で書くと「一一の態。一能く一に反して。反反相合す」として、上下にある2つの図を重ねるとすべて灰色の一つの球になります(図参照:それぞれ円の外周が八卦、その内側は四象、真ん中は陰陽二気を表現)。冒頭で、杏と瞬、父と伯父の組合せはまるで量子のようだと書きましたが、この量子力学の世界が「反観合一」的だと指摘したのは湯川秀樹でした。

この梅園の「反観合一」はさらに認識論にも展開されていて、例えば「蝙蝠は常に倒懸を好む。もし蝙蝠より之を観れば。則ち物皆倒状を為す」(『贅語』身生篇)といった主客の問題は、杏と瞬の意識をめぐる逡巡にも垣間見られます。杏と瞬、二人の自己の境界はどこにあるのか、互いに共有する人格はどちらが主でどちらが従なのか、白黒サンショウウオがくるくる回るように、蝙蝠が逆さに世界を見るように、主客は目まぐるしく変わります。冒頭で問うた、自我とは一体なんなのか、杏と瞬を通してもっと迫ってみましょう。

○自己の境界と意識の謎――二つで一つの「こころとからだ」

物語の中盤から、瞬の語りの中で杏が考えていたことを記憶の共有で想起していく場面があります。瞬はそんな考えをもつ杏を、宗教じみていて、伯父の死で気がおかしくなってしまったのかとさえ思います。どんな考えか引用します。

単生児(傍点)は自分だけで一つの体、骨、内臓を保有していて思考や気持ちを独占する代わりに、その独占性に意識が制限されている。いや、意識を制限しているのは、この思考や気持ちは自分のものだという傲慢さによるものだ。自分の体は他人のものでは決してないが、同じくらい自分のものでもない。思考も記憶も感情もそうだ。そんな当然のことが、単生児たちには自分の身体でもって体験できないから、わからない。単生児だけでなく、生まれると同時に離れる非結合双生児もそうだろう。とにかく、自分だけのものとして使いこむことによって、彼らの意識は脳だったり、心臓だったり、一つの臓器とむすびついてしまうようだ。

白黒のサンショウウオが互いに尻尾を追いかけるように、瞬は杏のこんな優越的な思考から逃れようと睡眠導入剤を飲み、杏はそれでも思考を巡らそうとする場面は、そのまま互いの自己の境界を表しているようにも見えつつ、無言の対話をしているような印象も受けます。いつでも二人は一緒だから、仮にどちらかが人に叱られても、どちらかが何かの罪を犯しても、互いの業(カルマ)を共有する「サンショウウオがちらちらと尾っぽを出す」のです。でもあるとき杏は気づきます。自分が傷ついたり悩んだりしていたことを瞬に押しつけていただけだと。そして、自分と瞬の関係は直接的なだけであって、決して特別なものではないということを。杏の思考は白黒サンショウウオを追い出そうとします。

自分だけの体を持っている人はいない。みんな気がついていないだけで、みんなくっついて、みんなこんがらがっている。自分だけの体、自分だけの思考、自分だけの記憶、自分だけの感情、なんてものは実のところ誰にも存在しない。いろんなものを共有しあっていて、独占できるものなどひとつもない。

この場面について作者の朝比奈先生がNHKのインタビューに答えている記事があるので案内しておきます(→)。朝比奈先生ご自身も杏と瞬に救われながら書いていたことがわかる愛おしい話です。杏の哲学的で宗教じみた思考に辟易していた瞬も、物語の後半では自身の意識が死ぬことについて禅問答をするようになります。そのきっかけは5歳のときに杏が瞬を見つけ出した頃の記憶です。瞬は自身がそれまで言葉を話せずにいたことで周囲からは気づかれないままでいたことを振り返ります。とくに祖母(トシ)はその頃はもう認知症になっていたので、その後も瞬の存在を知らないままになってしまったけれど、祖母が杏の行動だと思っていた悪戯は実は瞬がやっていたことを回想しながら、瞬が祖母の懐で初めて笑ったことで自身の存在を実感している場面が印象的に蘇ります。「混沌としたものに半ば溶けて曖昧になる」その頃の自分の意識とは一体なんだったのだろうか…。瞬は「存在しない完全なる傍観者だった」自分を思い出します。「五歳以前、思考や感情や感覚だけでなく、二人はきっと意識すらも端っこあたりで繋がっていたような気がする」と。そう考えると、やっぱりサンショウウオは追い出せません。

宗教や哲学が苦手な瞬には申し訳ないのですが、杏が読んでいたと思われる仏教に関する話を一つ。杏は昔読んだ宗教書か哲学書に“意識はすべての臓器から独立している”と書かれているのを読んで、「この世の中に自分たちをわかってくれる人たちがいた」と喜びます。科学者や医者から見れば、脳が意識や思考を作り出していると考えるのが普通ですが、物語の杏の表現でいえば、「我思う、ゆえに我あり」な人たちは「ただ自らの主客の分裂に打ちひしがれる」だけだというのです。杏がどんな宗教書を読んでいたのかは気になりますが、意識が臓器と独立したような思想は、例えば仏教の「十二因縁」という因果関係を細かく分析した観法にも出てきます。

十二因縁は、無知(無明)→行為(行)→意識(識)→名称と色形(名色)→6つの感覚領域(六入)→接触(触)→感受作用(受)→欲求(愛)→執着(取)→業(有)→誕生(生)→死(老死)、という12項目の因果の系列を体系化した仏陀の説いた思想です(括弧書きの箇所は主に経典などに書かれる用語です)。とくに仏教では生命の輪廻において説かれることが多いと思いますが、意識が臓器とは独立している例として、上の段階の「意識→名称と色形→6つの感覚領域」という順序の中にその下地が見られます。

上でいう「意識」とは詳しくは後述しますが、仏教の唯識において全部で8つの意識があると考えるものです(9つの意識とする考えもあります)。ここでは杏と瞬の意識を考えるので、胎生学的な観点から書いてみます。十二因縁における「意識」は、その前の段階の「行為」によってある種の潜在力のような流れで、生命が受胎する瞬間の直前までの意識(因識)となり、さらに受胎した次の瞬間の意識(果識)となって、「名称と色形」の段階へと移っていきます。「名称」とは「心を構成する4つの集まり」(蘊:うん)のことで感覚・知覚表象作用・行為・意識の4つを指し、「色形」とは「体を構成する集まり」(色蘊:しきうん)のことで、総じて、受胎した胚が五官(眼・耳・鼻・舌・身)を形成するまでの期間を表しています。絵で象徴するならば、「色形」が船だとするとその船に乗る人が「名称」のようなイメージでしょうか。この「名称と色形」の形成によって「6つの感覚領域」へと移り、眼・耳・鼻・舌・身・意(この“意”は感覚器官を通して働く狭い意識領域)の6つの場が生まれますが、胎生学的には胎児の五官は分化したものの未だ機能していない状態に当たります。絵で象徴するならば空き家のようなイメージです。先ほど、瞬が5歳でその存在を発見されるまでの意識状態を、「混沌としたものに半ば溶けて曖昧になる」といった表現で書かれていますが、それに似たようなものかもしれません。

つまり、この十二因縁で言わんとすることは、意識というのは感官が形成される以前にあるもので、感官から意識が生み出されるものではないということです。科学や医学の立場でいう脳から意識が生み出されるのではなく、あくまで意識はそれ以前にあるとする独立した考えになります。ここではどちらが正しいという観点ではなく、あくまで杏と瞬がそれぞれ感じている意識の謎に照準をあてて、さらに深掘りしてみたいと思います。

○唯識ということ――二つで一つの「部分と全体」

物語の後半では、伯父の四十九日を迎え納骨をした杏と瞬が父たちの実家に泊まります。その実家で伯父の蔵書に触れ、杏が読み始めたバガヴァッド・ギーターらしき言葉を瞬も共有するのですが、その場面がまるで四十九日(中有)の最終日を迎えた伯父を『死者の書』で弔うかのように感じたのは筆者だけでしょうか。「……意識の死を恐れているのは、あなたではなく意識自体である……」。杏とともに瞬もその言葉を読みながら、二人は伯父の中有を疑似体験するかのような不可思議な感覚を味わいます。まるで臨死体験のような意識状態の中、瞬の思考は上に書いた5歳のときの自分へと還り、自身の“意識の死”について禅問答を繰り返すうち、陰と陽が入れ替わるように物語はいつしか杏の語りへ、そしてまた瞬の語りへと行き来します。この結末までの人称推移の見事な展開は本作品の白眉です。

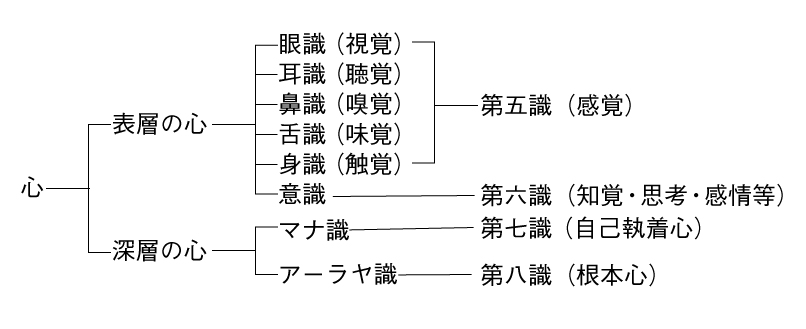

二人が共有しているこの意識とは一体どんなからくりなのか、互いに認識している自我はどちらかが死ねばすべて消えてしまうのだろうか…、とめどなく疑問は続きます。ここで、上に書いた唯識について少し触れてみます。唯識では8つの意識があると考えますが、その実態は6つの意識(眼・耳・鼻・舌・身・意)による「六識」という表層の心と、「末那(マナ)識」と「阿頼耶(アーラヤ)識」の2つの深層の心を合わせたものを心の構造としています。これをもっと詳しく分類すると、6つの意識(六識)のうちの5つ(眼・耳・鼻・舌・身)はどれも感覚を表すもので「前五識」といい、6つめの意識は表層の知覚や感情・思考などを表すものとして「第六識」と呼んでいます。さらに、深層の心のうちの「マナ識」は自我による自己執着心を表すもので「第七識」ともいわれ、最後の「アーラヤ識」は過去(仏教では過去世も含む)のあらゆる体験・経験の痕跡をとどめた最も根底にある心として「第八識」とされています。以上を整理するためにチャート化しておきます。

このような心の構造のもとで私たちは、例えば画家が対象をデフォルメしてキャンバス上に絵を描くように、それぞれの心のありようによって、悪くいえば自分の都合のよいように、日常生活上のあらゆるものを変形して認識していると唯識では考えます。私たちのそうした心がそれぞれを取り巻く環境を自己によって変形し、その変形された環境に囲まれている自分をまた私たちがそれぞれ意識している…、そのような構図で唯識では世界をとらえます。十二因縁の話の中で「行為」によってある種の潜在力が…と書きましたが、この“行為による潜在力”こそ、上で説明したあらゆる体験を刻み込んだ「アーラヤ識」から現れてくるものと考えており、そのため別名「一切種子識」とも呼ぶほどです。

杏と瞬は互いに記憶を共有しながらもそれぞれ意識の主体を個別に認識していますが、それは言い換えれば、二人で共有する「全体としての意識」とそれぞれ個別に活動する「部分としての意識」を別々に認識しているとも言えます。しかし不思議なのは、そうした表層の意識の部分と全体は、それぞれ固有の実体として杏と瞬に現れてくるにもかかわらず、唯識でみると真実はそのようなあり方をしていないということです。そこが、杏が自分たちだけに特別に起こっていることではないと気づいたことと表裏をなしていると筆者は見ます。つまり、杏は深層の心の奥にあるアーラヤ識の更にその奥の「あるもの」に気づいたのだと筆者は思うのです。それについて最後に考えてみるためのヒントとして、杏が気づいた「みんなくっついて、みんなこんがらがっている」ということの真相を、前半で挙げたシュレーディンガーの言葉を通して追ってみたいと思います。

○わたしは世界である――二つで一つの「不二の説」

シュレーディンガーが晩年にかけて考えていた実在と認識について取り上げる前に、上で杏が気づいたことをもう一度書いておきます。

自分だけの体、自分だけの思考、自分だけの記憶、自分だけの感情、なんてものは実のところ誰にも存在しない。いろんなものを共有しあっていて、独占できるものなどひとつもない。

この杏の示してくれたヒントが、シュレーディンガーが考えていたヴェーダンタ哲学の世界観に通じています。シュレーディンガーは「多面体ダイヤモンドの喩え」(梵我一如)を通して世界を見ていました。ダイヤモンドが現実には一つのものを無数の面の似姿にして映し出すように、私たちは唯一の実在の一面ないし外観にすぎない、としてこれを古代ウパニシャッドの「不二の説」と呼んでいます。この“不二”は後の大乗仏教における『維摩経』の中でも登場するのですが、これに関連して第19号の早川博信先生のエッセイ「私は世界であり私である。そして…」の中で、早川先生ご自身が「不二」を体験した話が語られているので少し紹介します。

私は数人と新穂高温泉から小池新道をとって双六(すごろく)岳・三俣蓮華(みつまたれんげ)岳と行くことになった。初めての大きな山だった。まだ山に慣れていなかった、身体も出来ていなかった。小池新道の登りは辛く、何度も何度もお願いして休憩を取ってもらった。もうヘトヘトであった。長い登りが大ノマ乗越(のっこし)で終わり道ばたに腰を下ろしたその時、まさにその時、「ああ、岩がある、空がある」と叫びにも似たものがこみ上げてきた。説明したら消えてしまう、言葉による説明では決して届かない、言葉にすれば別のことが伝わるような、衝動のようなものだった。非常に快適だった。開放感があった。

早川先生が登山中に得た、「私」と「世界」の区別がないことの実感だと思いますが、こうしたある種の悟りのような感覚というのは求めて得られるものではなく、早川先生の体験のように無意識のうちに何か向こうからやって来るか、降りてくるようなものではないかと筆者は個人的に感じます。これは「私」と「世界」との区別に関する話ですが、杏と瞬のような二人の人間どうしの区別はどう見るべきでしょう。

物語のクライマックスでは、5歳のときに杏が瞬を見つけ出したときの記憶が辿られます。上では瞬が杏に見つけられる前の祖母とのエピソードを挙げましたが、今度は杏が園の芋ほりを抜け出して裏山で体験したときのエピソードです。池から引き上げた棒についた藻の中にザリガニを見つけた瞬間、杏がとらえた瞬の言葉。口が勝手に動き、漏れ出た自分以外の声。「まえかや、ざいがに」。それが杏が瞬の存在を認識した初めての体験で、「二つの息が重なって胸の中で声が響き合って膨らんだ」最初の恐怖にも似た二人の「不二」の始まりです。シュレーディンガーは、一つの意識領域の内容と他の意識領域の内容との間に、細部に至る一致があり得るか検討した際、そこに“言語”が介在していることに目をつけています。

自分の手、または手でつかんだなにかを、検分中の対象物の眼のまえに(もしそれが眼をもっているならば)もってくるという方法、もしくはそれに向かって叫ぶか口笛を吹くという方法である。そしていずれの場合も、それが生きていることを示唆する反応は、それ自身の音声あるいは色や形の変化等として現れるものである。

右に述べたことはすべて、単純でとるにたらぬことかもしれない。しかしながら、自分の意識領域を超えることが根本的に不可能であるにもかかわらず、第二の自我(傍点、alter ego)を伴った、広い意味での言語上の了解は、このようなところから生まれてくるのだ、と理解することが重要だと私は思う。(『わが世界観』ちくま学芸文庫、「現実とはなにか」より)

杏と瞬の場合は結合双生児ですが、二人に訪れた最初の出会いにもこのシュレーディンガーの考察は大いに当てはまるのではないかと思われます。一方で、5歳のときに杏と瞬が出会うまでの互いを知らない頃の二人と、出会ってからの結合双生児としての二人は明らかに違うようでありながら、やはり二人は一人でいたときも一緒だったことも事実でしょう。物語の後半では、瞬が、伯父の体内に吸収された3人目の弟のことを考え、そこから自身の意識の死を考えるシーンがあります。「あの叔父は何も思わず何も感じず何も考えず、こうやって伯父のなかを漂っていたのだろうか」と。ここで冒頭に掲げたシュレーディンガーの墓碑名を思い起こしたいのです。瞬がつかもうとした“存在”とは、この墓碑名にある「感じているがゆえに存在するのではなく」「感じないゆえに存在しなくなったわけでもない」という言葉に秘密が隠されていると筆者は思うのです。それは、上で杏が気づいたであろう「アーラヤ識」の奥の「あるもの」と同じ存在ではないかと。

上の十二因縁の話では、杏が共感していた“意識はすべての臓器から独立している”ということに触れましたが、これについてもシュレーディンガーが言及している言葉がいくつかあります。

- 脳の活動のすべてが(傍点)意識を伴っているわけではない(傍点)。

- 個々の個体発生においては、その個体の有する特殊性のみが意識化されるのである(すべて傍点)。

- 身につきつつあるものは意識的なもので、身についてしまったものは無意識的なものである(すべて傍点)。

シュレーディンガーの言葉を借りるなら、瞬が、この居たはずだった3人目の弟(叔父)の存在を意識化することで、その存在は瞬(と杏)に“身につきつつある”ということになるでしょうか。ここでも、墓碑名にある「あらゆる存在は唯一の「存在」から発している」という「多面体ダイヤモンドの喩え」の言葉を裏返しており、それは3人目の弟である叔父をして、「死者の「存在」が途絶えたわけではないということ」を瞬(と杏)に「告げている」とも言えるでしょう。

いずれ杏と瞬にも死が訪れ、納骨されます。父と伯父はそれぞれ2つの骨壺ですが、二人は一つの骨壺です。生きているときも死んだ後も二人で一つ。でも墓に蓋をすれば「どの骨壺もそこでは内臓の一つ」です。そうです。わたしは杏であり瞬である、そして世界である――そのときはもう消えてしまった白黒サンショウウオが私たちにそのことを「告げる」はずです。最後にヴェーダンタ哲学の確信にふれるシュレーディンガーの文章をあげて終わりとします。

君――そして意識をもつ他のすべての存在――は、万有のなかの万有だということなのである。君が日々営んでいる君のその生命は、世界の現象のたんなる一部分ではなく、ある確かな意味あいをもって、現象全体(傍点)をなすものだと言うこともできる。

(『わが世界観』「道を求めて」より)

(追記)

本稿のテーマとなった『サンショウウオの四十九日』は、「渋谷のラジオ」の番組「BOOK READING CLUB」でも紹介されています。パーソナリティの宮崎智之さんと今井楓さんの二人の本作品への感想もぜひお聴きください。