窮理十年――科学随筆復興への道

お陰様をもちまして小誌は第28号で創刊十周年を迎えました。ご執筆いただいてきた諸先生方ならびに読者の皆様に厚く御礼申し上げます。思えば十年前、一念発起して創刊した小誌の初めの動機について、この機会に振り返ってみたいと思います。創刊当初から展開してきたブログ「窮理」備忘録の関連記事もリンクを貼りながら回顧してみます。

科学随筆/エッセイを書く意義とは何か――これがまず創刊の大きな起点でした。創刊した十年前は今ほどAIによる技術革新は騒がれていませんでしたが、ここ数年の勢いを見ると隔世の感があり、文章を書くこと自体の意味が問われるような時代が来るとは、想像をはるかに超えてきたように思います。もっぱら最近はAIに何でも聞いてしまう状況を見るにつけ、かえって人間が随筆/エッセイを綴ることの重要性が増してきたと感じます。

とくに、科学研究では言葉で表現できない世界がある一方、自然言語でじっくりと思考を進めていく作業も重要です。大きな視点から自身の研究を客観的に眺め、考えをめぐらし整理するには、随筆/エッセイを書くことが有効でないはずがありません。最近のAIによる文書生成は平均的な人間の書く能力と同等、もしくはそれを越えるレベルでしかも瞬時にそれらの仕事を処理してしまいます。もう十年前に志したような科学随筆を書く意義など無くてもよいのではないか――そう思わせるほどの状況ですが、それでもやはり人間(とくに科学者)が科学随筆を書く必要性はあると確信します。

その理由は、生身の人間には発見と仮説の論理(通称アブダクション)が展開できるからです。AIは演繹論理や帰納論理が得意である反面、この発想の飛躍を伴うアブダクション推論はまだ苦手であると言われます。いずれAIも可能になる日が来るかもしれませんが、それでも人間がアブダクションを発揮し、思考実験を繰り広げることができるのは科学随筆の醍醐味であるはずです。その代表例は近代以降ならば寺田寅彦に見ることができ、そして寅彦先生を例にするならば、アブダクションを縦横無尽に展開できるヒントは文学と対話にあると考えます。

原子物理学を創始したニールス・ボーアは対話を重んじ、語ることによって自らの研究を押し進めた科学者です。そのボーアと同じように、放談によって科学随筆/エッセイを執筆したのが、ロゲルギストという七人の物理学者集団でした。ロゲルギストが活動していたのは1983年頃まででしたが、連載していた雑誌『自然』が休刊したのはその翌年です。それ以降、科学者の対話や放談による随想展開は空白の時期を迎えたように思われました。90年代以降、研究者が成果主義と論文執筆と雑務に追われる姿を見るたびに、このままでは対話もない、随筆も書かない、闇のような時代が来てしまう、科学者が本当に詩を忘れてしまってはいけない、学生たちも「ゆとり教育」と知識偏重で本来の科学教育から離れてしまう…そんな危機感を感じたのでした。“本来の”というのは、ボーアやロゲルギストのように何気ない会話や雑談から科学的思考を広げ、時には脱線しながらも自身の考えを深めることです。

小誌を創刊する前、発行人は学術書の編集者をしており、寺田寅彦と遠戚関係であった物理学者の戸田盛和先生に大変お世話になりました。ロゲルギストとも交流のあった戸田先生は、ある日、科学者のサロンを開きたいと仰りました。その真意は対話や雑談を欲してのことだと思いますが、恐らくは他分野の研究者との交流をしたかったのでしょう。ロゲルギストは物理学者の集団とはいえ、それぞれ分野は異なっていましたから、彼らの放談もある種の異分野交流です。

そうした背景も重なって小誌を創刊することになる中、残念ながら戸田先生はお亡くなりになりご寄稿いただくことは出来ませんでしたが、先生が遺された趣味の絵だけは表紙に使わせていただき、第25号まで掲載を続けることができました。その戸田先生と同様に、分野の垣根を越えた交流の場を小誌に訴えたのは、創刊号で巻頭随筆をご寄稿くださった江沢洋先生です。江沢先生は、随筆や評論のほかに科学史や時事問題など理科教育ではカバーしきれないジャンルに範囲を広げ、さらに文系の人たちにも書いてもらうよう強く勧めてこられました。それは恰も寺田寅彦が夏目漱石や正岡子規との交流の中で文学的感覚を磨いていったように、科学者も文学者の感性に触れる必要があると教えられているようでもありました。江沢先生も残念ながら一昨年の2023年に鬼籍に入られました。

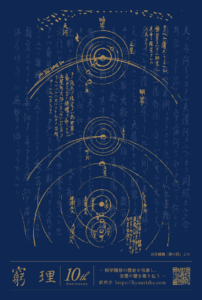

過去を顧みれば、科学と文学の世界を切り開いてきた先人たちはどの人物を見てもバランスのとれた文理の才の持ち主です。ゲーテやダ・ヴィンチ、パスカル、リヒテンベルクなど…、世界はそんな非凡な才能が歴史をつくり、科学もそれによって進展した例も多くあります。日本でも江戸時代にそんな人物たちがいました。小誌で取り上げたことがあるのは、医者でありながら独自の論理思想を展開した詩人でもあり哲学者でもあった三浦梅園や、商人でありながら現代に匹敵する宇宙論を広げた山片蟠桃、当時の最新の科学知識を吸収しつつも日本で最初に銅板画を始めた画家の司馬江漢などです。三人とも多彩な才能を持ち合わせた傑物でした。今の日本に必要なのは彼らのような文理の顔をもつ人間かもしれません。他にも、ピアノの名手だったハイゼンベルクやプランク、バイオリンの見事な弾き手だったアインシュタインのように、芸術の才能を持ち合わせた科学者たちもいました。それに倣うべく、小誌では科学者による音楽連載や科学者の描いた絵を表紙まわりに飾っています。

小誌に必要なこと――それは文理のバランス感覚です。そのバランスを無くした科学者だけの世界を想像してみます。まるでそれは詩も芸術もない世界です。湯川秀樹は科学者を「詩を忘れた人」「詩を失った人」と評しましたが、一方で「詩と科学は同じところから出発したばかりではなく、行きつく先も実は同じなのではなかろうか」とも書いています。それは例えば、かつてヨーロッパの科学者たちを魅了し、ルネサンスの引き金ともなったローマの哲学詩人ルクレティウスの詩のような世界かもしれません。科学は自らのルーツに還っていく運命にあるとしたら、科学者に今必要なのは詩を携えていくことではないでしょうか。ニールス・ボーアは詩を口ずさむのが癖であったと言います。幼少期から彼の得意としたことは詩の暗唱でした。後年、量子力学という極微の世界を切り拓いた卓抜した精神は、詩の暗誦に支えられていたと言ってもよいと思います。

科学者が対話をし、放談し、随筆を書き、詩の世界を取り戻す時代を再構築したい――その願いもあって小誌では歌人や俳人でもある科学者を取り上げてきました。これからもその作業は続けていきます。それには文学の力が絶対的に必要です。この十年はこうした先人の発掘に力を注いできましたが、2024年から新たな試みとして未来を発掘すべく、20代以下を中心に随筆を募る投稿企画「科学随筆U30」や、年齢無制限・分野不問の短文投稿企画「科学随筆UN PASSAGE」も始まりました。これらの取組みは、今まで読者だった受け手側の立場の人が書き手に回るという連句的な実験でもあります。読むだけではなく、書くことも意識することが、日々の思考の何かを変えると信じたいのです。加えて、冒頭で述べたAIとの共存関係を視野に入れた科学随想への展開も考えています。科学随筆復興への道のりはまだ続きます。

最後に、創刊から十年間、小誌に掲載してきたすべての記事や絵に関する総目次を上げておきます(pdfダウンロード→10th-soumokuji)。この総目次は第28号に掲載しているものと同じですので、興味のある方はぜひ参考にしていただければ幸甚です。また、10年間の歩みを表紙で一覧いただけるよう下にアップいたします。

今後も変わらずご愛読をよろしくお願い申し上げます。

朝焼けに次の十年いかに問う 懐手して年表くらべ

「窮理」編集・発行人 伊崎修通

<10周年記念グッズ(絵ハガキ)について>

絵ハガキ(三浦梅園)

絵ハガキ(山片蟠桃)

(デザイン nonohaus)

- 三浦梅園に関する絵ハガキの分合図一合について知りたい方は、第2号の佐藤文隆先生による巻頭随筆をお読みください。梅園の反観合一の思想や湯川秀樹への影響も解説されています。ハガキの背景に透かしで挿入している梅園の詩は、長崎洋学の最高峰といわれた吉雄耕牛との思い出を綴ったものです。原文はこちらのアーカイブスをご覧ください(→)。梅園は耕牛から多くを長崎の地で学びました。彼の原点をうかがい知る詩の一篇です。

- 山片蟠桃に関する絵ハガキの太陽系を描いた天体図について知りたい方は、第16号の池内了先生の随筆をお読みください。当時としては進歩的ともいえる蟠桃の天体観が解説されています。ハガキの背景に透かしで挿入している蟠桃の文についても、同じく池内先生の随筆に訳が説明されています。原文はこちらのアーカイブスをご覧ください(→)。蟠桃は現代宇宙論に匹敵する宇宙観を持っており、私たちと似たような知性をもった生物が他の惑星にもいるであろうことを指摘しています。